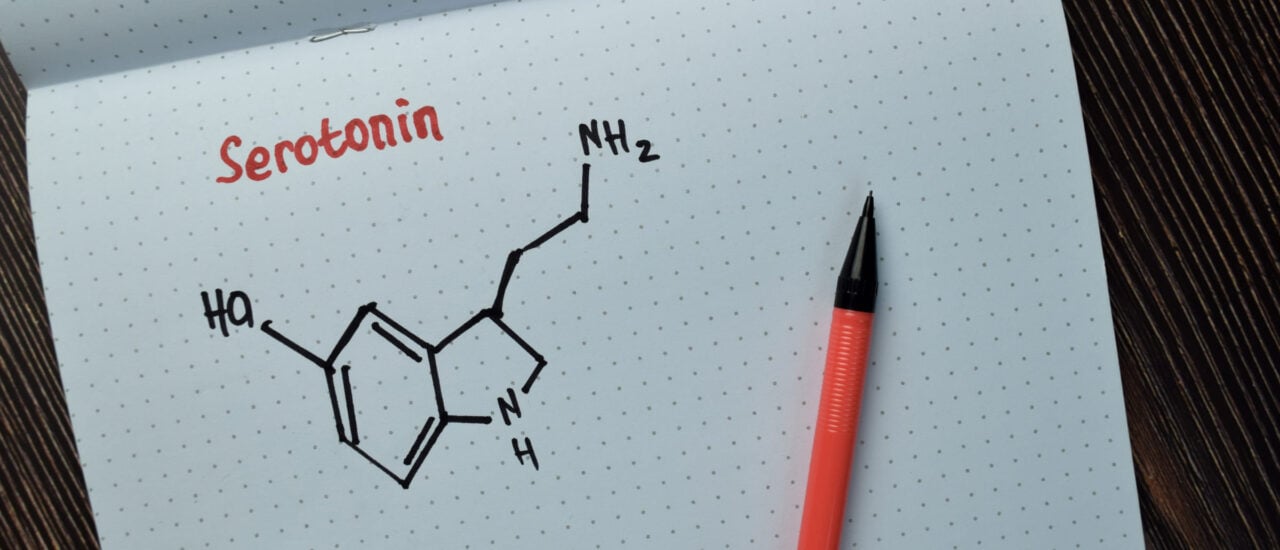

Ich bin ein ziemlich emotionaler Mensch von Natur aus. Aber so etwa eine Woche pro Monat ist es bei mir immer noch ein bisschen turbulenter als eh schon. Wenn ich in dieser Woche gegenüber meinen Freundinnen zum Beispiel in Tränen ausbreche, dann erkläre ich mich meistens mit: „Ach, die Hormone schon wieder.“ Und damit meine ich dann das Ungleichgewicht von Östrogen und Progesteron in meinem Körper, das vor Einsätzen der Menstruation zum Beispiel Stimmungsschwankungen, Erschöpfung oder erhöhte Reizbarkeit auslösen kann. Prämenstruelles Syndrom oder kurz PMS, das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Seit etwa zweieinhalb Jahren weiß die Forschung aber außerdem, dass die Hormone Östrogen und Progesteron auch einen Einfluss auf den Serotoninspiegel haben. Und bei einigen Menstruierenden scheint das Gehirn auf diese Veränderung in der zweiten Zyklushälfte so zu reagieren, dass das sogar prämenstruelle Depressionen auslösen kann. Krass, oder? Da denke ich seit Jahren, ich bin in der PMS-Woche Spielball meiner Hormone und finde das schon wahnsinnig komplex. In Wirklichkeit greift das wohl noch gar nicht weit genug. Denn nicht nur Hormone spielen eine große Rolle dabei, wie wir uns fühlen, sondern auch der Neurotransmitter Serotonin. Serotonin wird oft in einem Satz genannt mit Dopamin, Endorphin und Oxytocin. Diese chemischen Botenstoffe werden umgangssprachlich oft als Glückshormone zusammengefasst, obwohl das genau genommen nicht stimmt. Serotonin ist eigentlich gar kein Hormon, aber es mischt ordentlich mit, wenn es um unser Wohlbefinden geht. Und das betrifft übrigens nicht nur Frauen und Menstruierende. Deshalb bleibt alle dran, wenn wir uns in dieser Folge vom Forschungsquartett mit Serotonin beschäftigen. Ich bin Caroline Breitschädel, schön, dass ihr zuhört. Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei detektor.fm in Kooperation mit dem Max-Delbrück-Center. Ich hab’s schon gesagt, ein Glückshormon ist Serotonin eigentlich nicht. Trotzdem beeinflusst 5-Hydroxytryptamin, so heißt die chemische Verbindung von Serotonin, unsere Stimmung und unsere Impulse. Aber Serotonin ist an noch viel mehr Prozessen beteiligt. Da wären zum Beispiel Verdauung, Schlaf bzw. Wachheit, Blutgerinnung, Wundheilung, Körpertemperatur, Schmerzempfinden und Gedächtnis. Und das ist nur eine Auswahl. Es ist also kein Wunder, dass es bei allen möglichen Aspekten des Wohlbefindens oft auch um Serotonin geht. Aber was bewirkt der Botenstoff wirklich und wo hat er seine Grenzen? Ist mehr Serotonin besser als weniger Serotonin? Oder lässt sich das so pauschal gar nicht sagen? Diese Fragen kann Molekularbiologe Professor Michael Bader beantworten, der am Max-Delbrück-Center die Arbeitsgruppe Molekularbiologie von Hormonen im Herz-Kreislauf-System leitet. Er und sein Team interessieren sich dafür, was passiert, wenn ein Körper zu wenig oder auch zu viel Serotonin abbekommt. Mein Kollege Johannes Schmitt hat mit Michael Bader über die Aufgaben von Serotonin im Körper und die Effekte von Serotonin auf den Körper gesprochen. Herr Bader, ich bin heute Morgen aufgestanden und bin eigentlich ganz gut drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, dass ich unbedingt sehr glücklich bin, aber auf jeden Fall mal ganz gut gelaunt. Vielleicht mal als erste Frage: Welche Rolle spielt denn das Serotonin bei meiner Laune heute Mittag, wenn ich gut drauf bin? Da haben Sie wahrscheinlich ziemlich normale Serotonin-Spiegel im Gehirn und nicht zu niedrige. Das ist eine Wirkung von Serotonin, dass es bei normalen Spiegeln uns eine gute Emotion gibt, ein gutes Gefühl gibt, eine Art Glücksgefühl. Das ist ein bisschen übertrieben, ich bezeichne aber ein gutes Gefühl. Wenn Serotonin reduziert wird, dann fühlen wir uns schlechter und das ist oft der Einstieg in Depressionen. Und deswegen sind Depressionen ja auch Krankheiten, die mit Serotonin-Medikamenten behandelt werden, bei denen Serotonin im Gehirn verstärkt produziert wird oder nicht abgebaut wird. Und dadurch wird die Depression sehr oft bei vielen Patienten dann geheilt. Bei Tieren haben wir versucht, das etwas nachzubauen. Es ist ja schwierig, bei Menschen sowas wie Serotonin-Spiegel im Gehirn zu messen, aber bei Tieren können wir das. Aber bei Tieren können wir nicht sehen, ob sie glücklich sind oder nicht. Es gibt aber bei Ratten einen interessanten Versuch, der nah an Glück rankommt. Nämlich: Ratten kann man kitzeln. Ratten lachen, wenn man sie kitzelt. Sie lachen im Ultraschall. Das kann man nicht hören, aber man kann es hörbar machen. Und wenn man Ratten kitzelt, die kein Serotonin im Gehirn haben – die haben wir generiert, die haben also eine genetische Veränderung – dann lachen diese Ratten nicht mehr, wenn man sie kitzelt. Ganz im Gegenteil: Sie machen sogar negative Geräusche. Sie beschweren sich über das Kitzeln und das zeigt für mich, dass sie eben generell flächengelaunt sind, in Anführungszeichen. Also man kann den Tieren so eine Art Glücksgefühl, gute Emotionen nachbauen. Das ist natürlich 100 % identisch mit dem bei Menschen. Aber es gibt zumindest auch da einen Hinweis, dass Serotonin da eine wichtige Rolle spielt bei der positiven Emotion, die auch Tiere empfinden können. Ja, spannend. Da haben wir schon mal eine Sache gelernt, nämlich dass man Ratten kitzeln kann. Das wusste ich auf jeden Fall nicht. Ja, Serotonin, da werden wir gleich noch viel mehr dazu hören. Es erfüllt ja eine ganze Reihe von Funktionen. Serotonin wird aber in der Öffentlichkeit und allein oft einfach als das Glückshormon bezeichnet. Finden Sie die Bezeichnung glücklich gewählt? Eigentlich nicht. Es ist eine sehr große Vereinfachung aus mehreren Gründen. Einige Serotonin sind überhaupt gar keine Hormone. Denn wenn man ein Hormon definiert, ist es eine Substanz, die von einem Organ freigesetzt wird und dann von einem anderen Organ wirkt. Zum Beispiel: Adrenalin kommt aus dem Nebennierenmark und wird freigesetzt, wenn wir im Stress sind, wenn wir vom Blöden verfolgt werden, damit wir Fight or Flight machen können. Also unser Herz schlägt stärker, unsere Lunge arbeitet besser, unsere Muskeln arbeiten besser. Das ist ein richtiges Hormon. Das wirkt auf alle Organe des Körpers. Serotonin im Gehirn wirkt ja nur von einer Zelle auf die andere. Geht nicht mal ins Blut. Das ist also eigentlich kein Hormon. Und in der Peripherie, also im Blut, gibt es auch Serotonin. Das wissen die meisten Menschen gar nicht. Es gibt im Blut nämlich 95 Prozent des Körperserotonins. Das ist da und nicht im Gehirn. Das sind nur 5 Prozent. Das kommt aus dem Darm. Da wird es hergestellt, wird dann sofort, wenn es ins Blut kommt, in Blutblättchen verpackt, in Vesikel zirkuliert, dann mit den Blättchen im Blut. Und wenn diese Blättchen freigesetzt werden oder die Blättchen Serotonin freisetzen, dann machen sie das an Stellen, wo der Körper eine Wunde hat oder eine Entzündung. Und dann bewirkt Serotonin auch wieder sehr lokal Wundheilung und moduliert die Entzündung. Dadurch kann es auch beteiligt sein an Krankheitsentstehungen zum Beispiel. Aber auch das ist keine Hormonwirkung, denn da wird ja Serotonin auch nie frei oder ist nie frei genug, um an andere Organe zu wirken. Es wird nur da aktiv, wo die Blättchen es aktiv freisetzen. Also einiges ist Serotonin überhaupt gar kein Hormon. Mit Glück habe ich das vorhin erwähnt, hat es was zu tun, aber ein Hormon ist es eigentlich nicht. Dann geben Sie uns vielleicht mal einen kleinen Steckbrief des Serotonins, auch mit der Einordnung, wenn Sie sagen, es ist kein Hormon, was es denn dann präziser bezeichnet wäre. Also vielleicht stellen Sie uns das Serotonin einfach mal kurz vor. Also Serotonin ist ein kleines Molekül, kommt von einer Aminosäure und ist schon seit einer Milliarde Jahren in der Evolution entstanden. Wahrscheinlich ursprünglich als Antioxidans als Sonnenschutzmittel in den frühen Organismen. Wurde dann über die Evolution in allen möglichen Tieren und Pflanzen weiter generiert und hat da unterschiedlichste Funktionen. In Säugetieren gibt es davon zwei unterschiedliche Funktionen, komplett getrennt. Die eine davon ist im Gehirn. Da ist es eben kein Hormon, sondern eine Art Neurotransmitter, würde man sagen. Und diese zweite Funktion, die auch von komplett anderen Enzymen beruht, die im Körper stattfindet. Und das würde ich eher als Autakoid bezeichnen, also nicht als Hormon. Das ist so eine wissenschaftliche Bezeichnung für eine Substanz, die sehr, sehr lokal wirkt und da eben aber auch wichtige Funktionen hat. Und was würde zum Beispiel, nur damit ich es mir vorstellen kann, was würde jetzt zum Beispiel passieren, wenn auf einen Schnipp alles Serotonin aus meinem Körper, einerseits aus dem Gehirn, andererseits aus dem peripheren Körper verschwinden würde? Was wäre denn dann? Was wird dann in den nächsten Minuten geschehen? Nicht allzu viel. Wir waren sehr überrascht. Wir haben durch transgene Technologien Tiere erzeugt, die kein Serotonin mehr im Gehirn hatten und auch fast keins mehr im Blut. Und die Tiere leben eigentlich ganz gut. Sie wachsen ein bisschen langsamer. Sie sind sehr aggressiv. Das ist auch eine wichtige Funktion von Serotonin. Es reduziert die Aggression im Gehirn. Und wenn man es wegnimmt, werden die Tiere sehr aggressiv. Zum Beispiel das mütterliche Verhalten ist sehr stark beeinträchtigt, wenn die Tiere kein Serotonin haben. Es gibt also wichtige Funktionen im Gehirn, die durch Serotonin beeinflusst werden. Aber wir können leben ohne Serotonin. Jetzt hatten Sie ja eben schon gesagt, dass auch verschiedene Krankheitsbilder mit Serotonin in Verbindung stehen, also entweder zu viel im Körper oder zu wenig. Vielleicht können wir es genau darauf mal aufsplitten. Was passiert denn, wenn ich entweder zu viel Serotoninproduktion habe oder zu wenig? Das ist eben ganz verschieden, wo Sie das haben. Wenn Sie im Gehirn zu wenig haben, dann sind Sie eben schlecht gelaunt, können in der Depression abdriften. Da ist also gut und hat mehr Serotonin auch nicht zu viel. Wenn Sie zu viel haben, es gibt Leute, die haben Medikamente eingenommen, die Serotonin steigern, die kriegen das Serotonin-Syndrom, die kriegen Halluzinationen und alle möglichen anderen unangenehmen Gefühle. Also auch da ist es zu viel schlecht. Aber ein normaler Level ist gut. Im Körper ist es andersrum. Im Körper brauchen wir auch natürlich normaler Level Serotonin, um unsere Entzündungen und Wunden zu heilen. Aber auch da kommt es eben zur Entgleisung. Und wenn wir zu viel Serotonin haben an bestimmten Stellen, zum Beispiel in der Lunge, dann kommt es zum Lungenhochdruck. Und das ist eine sehr gefährliche Erkrankung, die ähnlich tödlich ist wie Krebs. Und für die es momentan noch nicht sehr viele Behandlungsmöglichkeiten gibt. Und das sind eben Erkrankungen, die durch zu viel Serotonin ausgelöst werden. Ja, auf die medizinischen Aspekte kommen wir gleich nochmal ausführlicher zu. Vielleicht mal der allgemeinere Blick auf den Forschungsstand. Also an Serotonin wird ja schon seit Jahrzehnten geforscht, wie ich gelesen habe. Und insbesondere so in den letzten 20, 30 Jahren gab es da einige wichtige Fortschritte. Zum Beispiel das Jahr 2003 gilt da als wichtiger Meilenstein. Geben Sie uns vielleicht eine kleine Rückschau. Wo steht die Serotonin-Forschung heute und wie hat sie sich in den letzten Jahren entwickelt? Was war vor allem auch 2003 da los? Ja, 2003, da waren wir massiv beteiligt. Da wurde entdeckt, dass es eben diese beiden unterschiedlichen Serotonin-produzierenden Enzyme gibt, die im Gehirn und im Körper getrennt aktiv sind und dadurch auch komplett unterschiedlich getrennte Serotonin-Systeme bedingen. Die sind dadurch auch noch bedingt, dass sie durch die Blut-Hirn-Schranke getrennt sind. Also die Serotonin aus dem Körper kann nicht ins Gehirn eindringen, umgekehrt. Das sind komplett getrennte Systeme. Das wurde eigentlich 2003 erst klar durch unsere Arbeit, in der wir eben dieses neue Enzym gefunden haben, was im Gehirn Serotonin produziert. Wir haben im gleichen Jahr noch gefunden, dass es in Blättchen eine spezielle Funktion für Serotonin gibt, dass es nämlich an Proteine gebunden werden kann, nicht in der Zelle drin, und diese dann aktiviert. Das wurde zurzeit auch sehr stark noch erweitert, dieses Phänomen. Da gibt es Studien aus den USA, die zeigen, dass das auch sehr, sehr wichtig ist in der Genexpressionsregulation. Diese beiden Befunde in 2003, die haben das Feld schon ziemlich stark verändert und in neue Richtungen ausgerichtet. Und Sie haben es gesagt, Sie waren daran beteiligt. Mit „Sie“ meinen Sie sich und das Max-Delbrück-Center, wo Sie auch eine Arbeitsgruppe leiten, rund um diese Themen. Woran arbeiten Sie denn jetzt in letzter Zeit beziehungsweise aktuell? Also was sind die Fragen, die Probleme, die sich dann in den weiteren Jahren danach ergeben haben und die Sie jetzt zuletzt beschäftigt haben? Da müssen wir auch wieder trennen zwischen dem zentralen System im Gehirn und dem peripheren System. Im zentralen System sind wir und viele andere Gruppen jetzt dabei herauszubekommen, welche serotoninergen Zellen im Gehirn wirklich genau welche Funktionen haben. Bis jetzt ist es noch nicht ganz klar. Es gibt eigentlich sehr, sehr wenige Zellen, die Serotonin machen, nur im Menschen vielleicht 100.000 im Gehirn. Das sind wenige im Vergleich zu den Abermilliarden, die wir an Neuronen haben. Aber diese Zellen beeinflussen sehr, sehr viele verschiedene Funktionen des Gehirns. Ich hatte schon Aggressionen erwähnt, ich hatte mütterliches Verhalten erwähnt. Wir wissen nicht genau, welche Zellen exakt im Gehirn welche Funktionen haben. Das machen wir heutzutage mit Optogenetik. Das heißt, man kann heutzutage durch genetische Veränderungen einzelne Zellen in dem Gehirn aktivieren durch Lichtimpulse und dadurch sehen, was das für Folgen hat für das Tier. Dadurch kann man herausbekommen, was hat diese Zellgruppe, die ich da aktiviert habe, für eine Funktion im Gehirn. In der Peripherie, da sind wir auch sehr stark aktiv. Da geht es letztendlich darum, welche Funktion hat dieses periphere Serotonin aus Blättchen in allen möglichen Organen und für welche Erkrankungen ist es wichtig. Ich habe schon einen Lungenhochdruck erwähnt. Es gibt aber noch einige andere. Zum Beispiel auch die Fettleibigkeit scheint partiell durch Serotonin ausgelöst zu werden. Wir haben jetzt vor einigen Jahren überlegt, dass wir das versuchen pharmakologisch auszulösen, indem wir Substanzen entwickeln, die spezifisch die Serotonin-Spiegel im Körper reduzieren. Nur im Körper, nicht im Gehirn. Das wollen wir nicht vermeiden. Aber im Körper reduzieren und dadurch solche Krankheiten therapieren. Das klappt wunderbar in Tiermodellen. Das war’s für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir haben die Substanzen entwickelt, die wir über viele Jahre gut zeigen können. Jetzt geht es darum, die Substanzen in die Klinik zu bringen und zu schauen, ob es da auch funktioniert. Dazu haben wir gerade kürzlich eine Start-up-Kampagne gegründet und hoffen, dass wir damit bald in die Klinik gehen können. Wir suchen eben noch andere Krankheiten, bei denen es dann eventuell auch noch Sinn macht, die Substanzen einzusetzen. Das ist unsere Hauptrichtung momentan in unserer Forschung. Sie haben gerade eben den Lungenhochdruck genannt. Gibt es noch andere Erkrankungen, von denen Sie zumindest die Hoffnung haben oder die Vermutung haben, dass die Grundlagenforschung da Abhilfe leisten kann? Was haben Sie da noch im Blick, wo Serotonin eine wichtige Rolle spielen könnte? Ein Beispiel ist die Fettleibigkeit. Bei Mäusen ist ganz klar, dass sie durch die Reduktion des Serotonins reduziert werden kann. Es gibt auch einige fibrotische Erkrankungen der Lunge, aber auch andere Organe, z. B. der Haut oder der Leber, bei denen man diskutiert, dass Serotonin eine Rolle spielt. Auch Mausmodelle zeigen, dass es da möglicherweise sinnvoll ist, Substanzen einzusetzen. Aber man muss wirklich abwarten, was klinische Studien zeigen. Aber zumindest sind das optionale Möglichkeiten, wo wir diese Substanzen untersuchen müssen. Jetzt haben sich ja viele Menschen in den vergangenen Jahren auf unterschiedliche Weise mit ihrer Gesundheit und mit möglichen Beschwerden beschäftigt. Also man geht auch privat z. B. im Internet auf Ursachensuche, je nachdem, mit welchen Gebrechen man zu kämpfen hat. Und spricht dann möglicherweise auch gezielt schon Ärzte an und sagt: „Ich habe z. B. eine oder ich vermute, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion.“ Das ist ja etwas, mit dem sich viele Menschen beschäftigen. Kann ich, wie soll ich sagen, einen Eindruck davon gewinnen, ein Gefühl dafür kriegen, ob mit meinem Serotoninhaushalt irgendwas nicht stimmt? Oder ist das zu komplex, als dass ich das selber spüren, merken und dem irgendwie nachgehen könnte? Also da würde ich denken, es wird sehr, sehr schwierig, dass Sie das empfinden können. Ich sage, das ist kein Glückshormon in dem Sinne. Wenn Sie sich schlecht fühlen, muss es nicht automatisch sein, dass es ein serotonin niedriges ist. Es kann auch Dopamin niedrig sein oder andere Hormone. In der Peripherie würde ich auch nicht unbedingt sagen, dass Sie eine Chance haben, das zu fühlen, wenn Sie da zu wenig oder zu viel haben, weil es sehr lokale Effekte sind, die das Serotonin in einzelnen Organen auslöst. Also eine Serotoninveränderung würden Sie nicht spüren, denke ich. Okay, dann wollen wir vielleicht zum Schluss noch mal den Blick nach vorne werfen. Herr Bader, Sie waren im Juli mit dabei auf der Fachtagung der International Society for Serotonin Research. Also ja, es steckt schon im Namen drin: eine Tagung rund ums Serotonin. Was wurde denn da besprochen und diskutiert? Also welche Fragen oder welche Herausforderungen treiben die Fachszene um? Ein immer noch ungelöstes Problem sind Depressionen und andere psychische Erkrankungen. Das ist der Haupttenor dieses Meetings. Dieses Meeting ist sehr stark auf das zentrale Serotonin beschränkt. Es gibt ein paar Beiträge zum Peripheren, aber es ist hauptsächlich für das zentrale Serotonin. Da treffen sich Leute und auch Pharmafirmen, die in diese Richtung forschen. Und was da wirklich momentan ganz heiß diskutiert wird, ist der Einsatz von Drogen, also von Magic Mushrooms, Psilocybin und LSD und MDMA also Ecstasy in der Therapie. Das machen einige Länder uns schon vor. In Neuseeland sind teilweise diese Pilzsubstanzen schon zugelassen für Depressionsbehandlung. Sind offensichtlich sehr erfolgreich. Tragen natürlich immer ein Risiko, dass dann Sucht entsteht oder die Menschen negative Trips erleben. Aber es hat sich doch gezeigt, dass es ein Mittel sein könnte, um Leute aus Depressionen rauszuholen, die mit anderen Mitteln eben nicht rauszuholen sind. Die von mir bereits erwähnten Antidepressiva wirken nur bei etwa der Hälfte der Patienten. Und es dauert sehr lange, bis die überhaupt wirken. Psilocybin, LSD oder MDMA sind sehr viel effizienter und schneller, aber haben natürlich das Risiko. Und das war ein großer Punkt der Diskussion in Wien bei diesem Meeting, ob das nicht sinnvoll ist, diese Substanzen dennoch jetzt verstärkt in die Therapie einzubringen, unter guter Kontrolle der Patienten, aber eben doch verstärkt und auch die Gesetze zu ändern. Es ist ja momentan nicht erlaubt, die Substanzen einzusetzen. Aber das ist etwas, was in einigen Ländern bereits passiert und in Deutschland wahrscheinlich auch in naher Zukunft, wenigstens in Teststudien, gemacht werden wird. Jetzt haben sich ja wahrscheinlich schon der ein oder andere Hörer oder Hörerin, die das hier hören, selber schon mal mit Magic Mushrooms oder MDMA oder sowas auseinandergesetzt. Ist das Serotonin das verbindende Geheimnis zwischen diesen Substanzen? Also kann man sagen, das, was den Rausch schön macht, ist eine starke Serotoninausschüttung? Oder wie lässt sich das beschreiben? Sicher nicht eins zu eins Serotoninausschüttung. Aber wenn man sich die Substanzen anschaut, gerade Psilocybin und vergleicht mit der Struktur von Serotonin, ist extrem ähnlich. Das heißt, diese Substanzen werden wahrscheinlich mit ganz ähnlichen Rezeptoren, das weiß man auch, im Gehirn interagieren wie Serotonin. Nicht mit allen und nicht eins zu eins und nicht gleich stark. Das heißt, die relative Wirkung auf die einzelnen Zellen ist sicher verschieden von Serotonin und Psilocybin oder von Ecstasy. Aber Serotonin ist sicher ein ganz wichtiger Bestandteil von der Wirkung dieser Substanzen. Und es gibt eben nicht nur gute Trips, es gibt auch negative Trips. Ich habe ja gesagt, wenn man zu viel Serotonin hat, kann man auch ganz schlimme Halluzinationen erleben. Das kann man auch mit Psilocybin und MDMA erleben. Also es ist kein sicheres Arzneimittel, was immer positiv wirken wird. Aber es kann eben Menschen aus Depressionen rausholen. Das ist wirklich heutzutage eine ganz wichtige Erkenntnis. Von der schlimmsten Depression bis zum schönsten Rausch. Vom Gehirn bis runter in die Glieder und Organe. Serotonin als Glückshormon zu bezeichnen, greift schon deshalb zu kurz, weil der Botenstoff an ganz vielen Körperprozessen beteiligt ist und nicht nur für unser seelisches Wohlbefinden zuständig ist. Professor Michael Bader vom Max-Delbrück-Center forscht daran, Serotonin besser zu verstehen, damit in Zukunft hoffentlich Krankheiten wie Depression noch gezielter behandelt werden können. Ja, und wer weiß, vielleicht gehören damit dann auch irgendwann prämenstruelle psychische Symptome der Vergangenheit an. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Für diese Woche sind wir durch mit dem Forschungsquartett. Aber nächste Woche geht es natürlich direkt weiter. Und ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Ich möchte mich noch bei Professor Bader bedanken, dass er sich die Zeit fürs Gespräch genommen hat, und bei Johannes Schmitt für Recherche und Interview. Ich habe Johannes in der Redaktion unterstützt und mein Name ist Caroline Breitschädel. Wir hören uns nächsten Donnerstag. Untertitel der Amara.org Community.

Foto: Felix Petermann

Foto: Felix Petermann