Carl Friedrich Gauß: Mathematik zwischen Nützlichkeit und Spielerei

Heute gilt Carl Friedrich Gauß als einer der bedeutendsten deutschen Mathematiker. Der sogenannte „Fürst der Mathematik“ ist für unzählige mathematischen Entdeckungen bekannt. Bereits mit neun Jahren entwickelt er eher zufällig eine Methode, heute als „Gaußsche Summenformel“ bekannt, um eine Rechenaufgabe seines Mathelehrers besonders effizient zu lösen. Sein wissenschaftliches Verständnis wird so schon früh von seinem Lehrer bemerkt und gefördert. Doch Talent oder gar Ruhm sind nicht Gauß‘ größter Forschungsantrieb. Mathematik macht ihm Spaß. Er liebt es, sich mathematischen Herausforderungen zu stellen.

Viele seiner Ideen veröffentlicht Gauß nicht einmal. Entweder, weil er nicht genug Zeit hat, alles aufzuschreiben, oder weil diese Ideen so revolutionär sind, dass er vermutet, sie würden einen Shitstorm unter Akademikern auslösen. Darauf hat er keine Lust.

Demian Nahuel Goos, Mathematiker

Foto: Chris Coe

Foto: Chris CoeDank eines Stipendiums des Herzogs von Braunschweig, Gauß‘ Geburtsstadt, kann Gauß bereits mit 15 Jahren sein Mathematik-Studium am Collegium Carolinum aufnehmen, dem Vorgänger der TU Braunschweig. Drei Jahre später, im Jahr 1795, wechselt er an die Universität Göttingen, was Göttingen erstmals den Status als wichtiges mathematisches Zentrum in Deutschland einbringt.

Auf der Suche nach Ceres

Als Gauß im Jahr 1801 in einer Fachzeitschrift liest, dass ein erst kürzlich entdeckter Zwergplanet am Himmel „verschwunden“ ist, ist er sich sicher: Er ist dazu in der Lage, den Zwergplaneten Ceres wiederzufinden, indem er durch Berechnungen vorhersagt, wo er sich befinden müsste. Gauß hat nämlich schon vor Jahren eine Methode entwickelt, um mathematische Vorhersagen zu treffen, die er nun endlich austesten kann. Damit macht er sich auch in der Astronomie einen Namen.

Gauß wird berühmt, als er die Bahnkurve eines Zwergplaneten vorhersagt. Die Methoden, die er dabei entwickelt, legen den Grundstein für künstliche Intelligenz.

Manon Bischoff, Mathe-Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft

Foto: privat

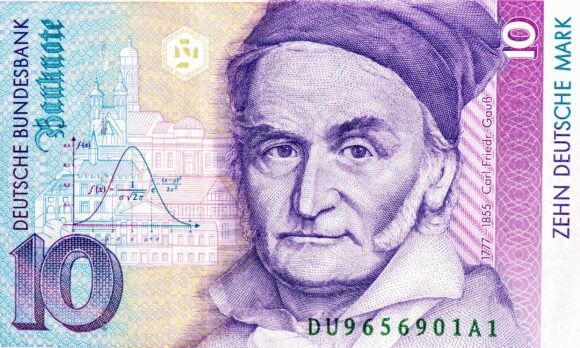

Foto: privatTrotz seiner wichtigen Beiträge für die Wissenschaft, scheint Carl Friedrich Gauß allmählich aus dem allgemeinen kollektiven Gedächtnis zu verschwinden. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir sein Gesicht nicht mehr sehen, wenn wir in unser Portemonnaie schauen. Bevor der Euro eingeführt wurde, zierte Gauß den Zehn-Mark-Schein.

Eine Abbildung des Mathematikers Carl Friedrich Gauß zierte seit 1993 den 10-Mark-Geldschein in Deutschland. (Bild: Prachaya Roekdeethaweesab | Shutterstock)

Was zeichnet das Universalgenie aus? Wie hat Gauß es geschafft, den verschwundenen Zwergplaneten Ceres am Himmel zu orten? Und wie hängt seine Methode mit künstlicher Intelligenz zusammen? Darüber sprechen detektor.fm-Moderatorin Karolin Breitschädel, Spektrum der Wissenschaft-Redakteurin Manon Bischoff und Mathematiker Demian Nahuel Goos in dieser Folge von „Geschichten aus der Mathematik“.

„Geschichten aus der Mathematik“ ist ein detektor.fm-Podcast in Kooperation mit Spektrum der Wissenschaft. Die Idee für diesen Podcast hat Demian Nahuel Goos am MIP.labor entwickelt, der Ideenwerkstatt für Wissenschaftsjournalismus zu Mathematik, Informatik und Physik an der Freien Universität Berlin, ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung.