Die Trauer um einen geliebten Menschen gehört zu den intensivsten Gefühlen, die ein Mensch erleben kann. Wenn die Mutter, der Sohn, der beste Freund oder die Schwester sterben, löst das einen ganzen Mix an komplexen Emotionen aus.

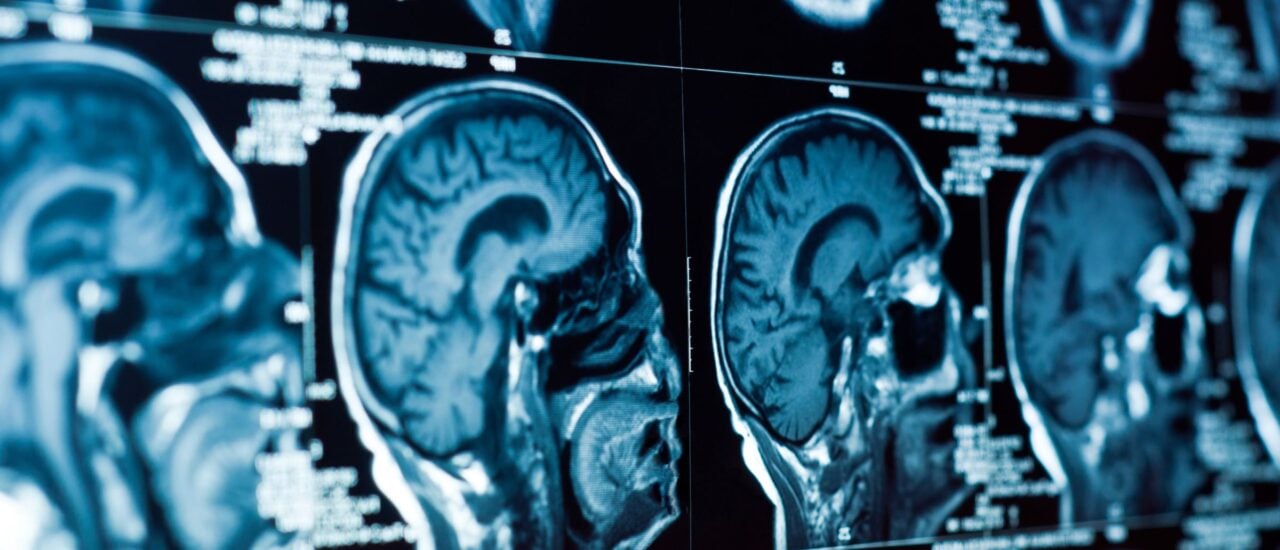

Trauer und Gehirn

Menschen, die uns nahestehen, prägen die Art, wie wir denken. Sie hinterlassen Spuren in unseren neuronalen Verbindungen. Entsprechend hart ist es auch für unser Gehirn, zu verarbeiten, dass diese Menschen plötzlich nicht mehr da sind. Vermissen wir sie, sind ähnliche Hirnareale aktiv, wie wenn wir im Supermarkt am Süßwarenregal vorbeigehen oder an bestimmte Suchtmittel denken.

Doch weil das Gehirn ein komplexes Organ und Trauer ein vielseitiges Gefühl ist, gestaltet sich die Forschung zu ihrem Zusammenhang schwierig. Eine Pionierin auf diesem Gebiet ist die US-amerikanische Psychologin Mary Frances O’Connor. Sie erforscht, wie sich Trauer auf unser Denkorgan auswirkt und welche Prozesse dort ablaufen, wenn wir mit dem Verlust einer geliebten Person konfrontiert sind.

Wenn eine geliebte Person stirbt, hinterlässt das Spuren in unserem Gehirn.

Claudia Christine Wolf

Spektrum der Wissenschaft

Viele Menschen glaubten, dass die Trauer irgendwann aufhört, sagt O’Connor. Doch eigentlich verändert sich nur die Art, wie wir damit umgehen. Soll heißen: Wie gut unser Gehirn sich an den Umstand gewöhnt, dass diese Person nun fehlt.

Claudia Christine Wolf ist Redakteurin bei Gehirn & Geist, dem Magazin für Psychologie und Hirnforschung bei Spektrum der Wissenschaft. Sie hat mit O’Connor über deren Forschung und Erkenntnisse gesprochen. Im Podcast erklärt sie detektor.fm-Moderator Marc Zimmer, was der Tod eines Menschen bei dessen Angehörigen auslöst und wie man das überhaupt messen kann.

Wolf erklärt außerdem, wie Phasen von Trauer und Denkprozesse im Gehirn zusammenhängen, wie verschiedene Arten von Trauer sich unterscheiden und welchen tröstlichen Gedanken Trauernde aus der Hirnforschung mitnehmen können.