Ein Gedicht, das in filigraner Kalligrafie über Gesicht und Arme geschrieben wurde. Einzelne Sätze, die an Wände im öffentlichen Raum projiziert werden. Worte in Wellenformen aufgeschrieben, bei denen man erst merkt, dass es Worte sind, wenn man ganz nah ans Bild herantritt. All das sind verschiedene Formen der Written Art– geschriebener Kunst. Die Ausstellung „Sweeter than Honey. Ein Panorama der Written Art“ in der Pinakothek der Moderne in München beschäftigt sich genau damit: den sehr unterschiedlichen Formen und Ausdrucksweisen der Written Art. Zu sehen sind Werke von rund 60 Künstlerinnen und Künstlern aus 20 Ländern — von der Mitte des 20. Jahrhunderts bis heute.

Worte spielen eine große Rolle in der Gegenwartskunst und auch schon seit der Moderne. „Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Grenzen zwischen Alltag, populären Medien und Kunst immer fließender werden“, sagt Kurator Oliver Kase, „und natürlich greifen die Künste auch auf Techniken und Medien zurück, die wir im Alltag finden.“

Graffiti, Zeitungen, Bücher, Werbung, das sind alles Themen, bei denen Künstlerinnen und Künstler die Macht der Sprache nutzen, um Botschaften zu senden und viel stärker in den Austausch mit den Betrachterinnen und Betrachtern kommen.

Oliver Kase, Kurator

Foto: Haydar Koyupinar

Foto: Haydar KoyupinarDie Veränderung von Wort und Sprache

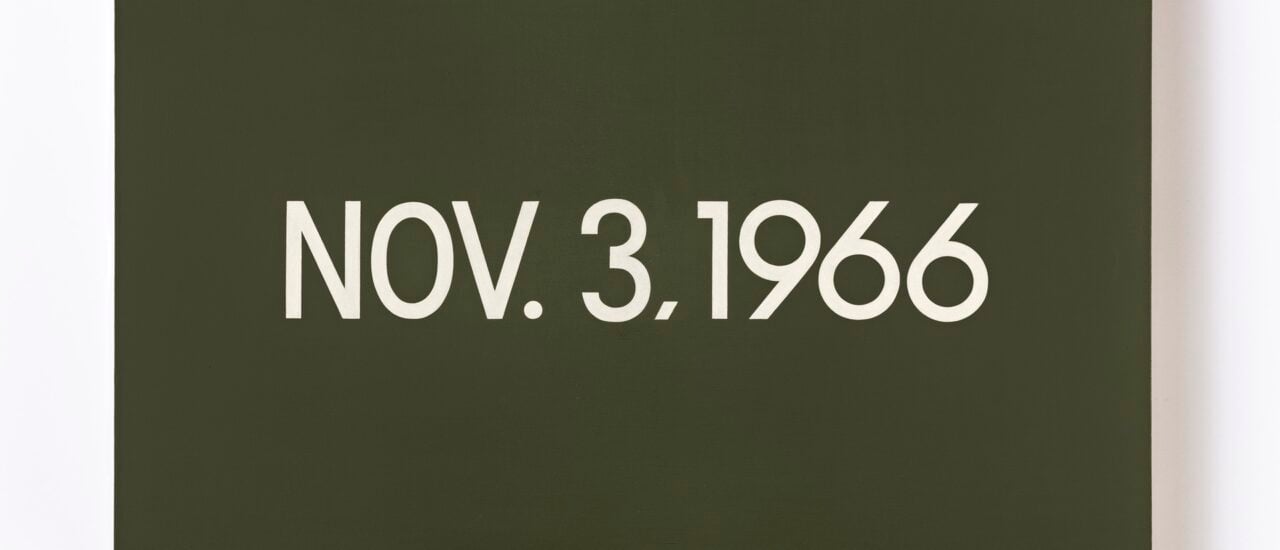

„Sweeter than Honey“ steigt mit Werken der Nachkriegskunst ein. Hier waren Worte zunächst eher abstrakte Gesten. „Gesten, die wie wortlose Impulse auf den Leinwänden stehen“, sagt Madeleine Freund, wie zum Beispiel im Informel, einer Art der Malerei ohne gesetzte Grenzen oder bestimmte Form. Das verändert sich mit dem Aufkommen der Konzeptkunst in den 1960er Jahren, hier wird Schrift oft als Material angesehen und eingesetzt. Eines der frühestens Werke dazu stammt von dem japanischen Künstler On Kawara. Er begann 1966 mit seiner sogenannten „Today“-Serie.

Er malte eine Leinwand pro Tag und zwar immer mit dem Datum in der Konvention des Landes, in dem er sich gerade aufhielt.

Madeleine Freund, Kuratorin

Foto: Sophie Wanninger

Foto: Sophie WanningerDie Serie umfasst heute mehr als 2000 einzelne Bilder. Auch in der Gegenwartskunst gibt es Werke, in denen mit typografisch oder geometrisch gesetzten Schriftbildern gearbeitet wird. Die indische Künstlerin Shilpa Gupta hingegen verwendet Sprache, um anderen eine Stimme zu geben. Für ihr Werk „For, In Your Tongue, I Cannot Fit“ (2017–2018) hat sie Texte von Dichterinnen und Dichtern gesammelt, die zensiert oder wegen ihrer Kunst inhaftiert wurden.

In dieser Folge von „Kunst und Leben“, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin, spricht detektor.fm-Moderatorin Sara-Marie Plekat mit Madeleine Freund und Oliver Kase, sie haben an der Pinakothek der Moderne in München die Ausstellung „Sweeter than Honey. Ein Panorama der Written Art“ kuratiert. Sie läuft noch bis zum 12. April 2026.