Was wäre der Mensch ohne seine Kognition? Darunter verstehen wir alle geistigen Prozesse, durch die wir Informationen aufnehmen, verarbeiten, speichern und anwenden. Dazu gehören unsere Wahrnehmung, aber auch unser Gedächtnis, wie wir lernen, Probleme lösen und Entscheidungen treffen.

Unsere kognitiven Fähigkeiten sind für viele das, was uns Menschen von anderen Lebewesen auf der Erde abhebt. Doch auch Tiere haben eine stärkere Kognition als lange angenommen wurde.

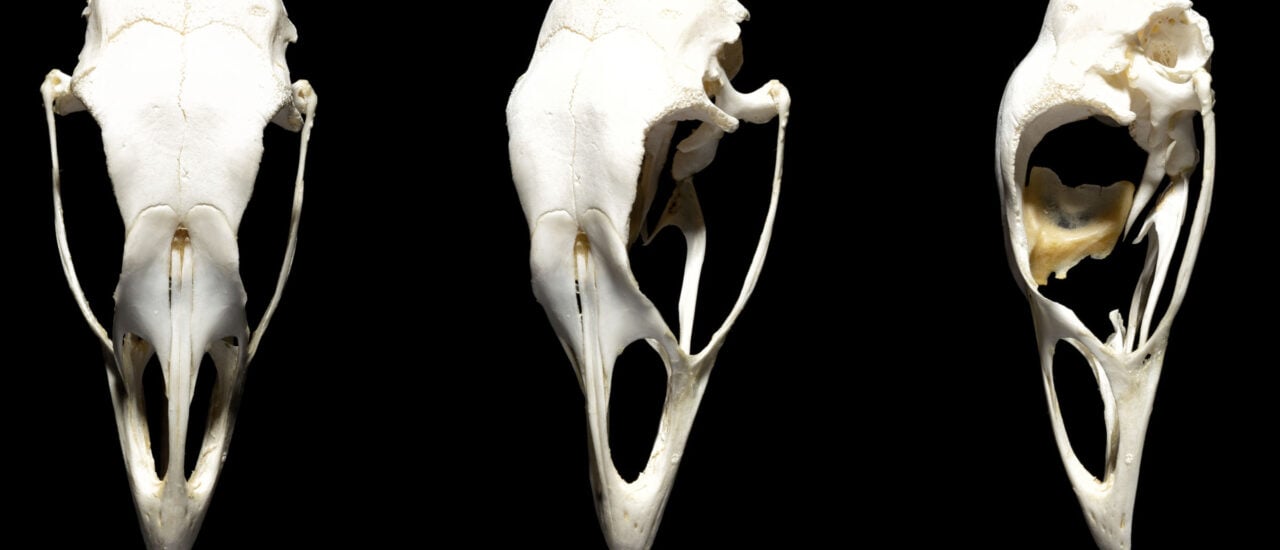

Kognition der Vögel

Lange Zeit dachte man, dass es unsere Großhirnrinde ist, die den entscheidenden Unterschied macht. Diese ist bei Tieren häufig gar nicht oder anders entwickelt. Doch Studien zeigen, dass komplexes Denken nicht nur dem menschlichen Gehirn gelingt.

Ein gutes Beispiel dafür sind Vögel. So haben Kakadus in Australien gelernt, Mülltonnen zu öffnen. Tauben können Krebszellen identifizieren und sogar zwischen Kunststilen unterscheiden. In Experimenten haben sie außerdem korrekt und falsch geschriebene englische Wörter erkannt.

Ein weiteres spannendes Beispiel ist die sogenannte „Theory of Mind“. Darunter versteht man die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Raben zeigen solche Fähigkeiten, indem sie ihr Futter nur dann umverstecken, wenn ranghöhere Artgenossen anwesend sind, die es ihnen stehlen könnten. Dies deutet darauf hin, dass sie die Perspektive anderer erkennen können.

Doch was macht die kogntiven Fähigkeiten von Tieren dann genau aus? Vögel sind evolutionär rund 324 Millionen Jahre von Säugetieren getrennt. Statt einer Großhirnrinde nutzen sie andere Bereiche im Gehirn. Diese parallele evolutionäre Entwicklung zeigt, dass höhere Kognition auf unterschiedlichen Hirnarchitekturen basieren kann. Sie widerlegt die lange verbreitete Annahme, dass eine Großhirnrinde für komplexes Denken notwendig ist.

Offenbar spielt die Anzahl der Nervenzellen eine wichtige Rolle. Doch auch die relative Hirngröße zum Körper beeinflusst, wie schlau ein Tier ist. Doch das Geheimnis, was Lebewesen wirklich intelligent macht, ist noch nicht vollständig gelöst. Wobei: Von Intelligenz zu sprechen, das halten Forschende ohnehin für falsch.

Intelligenz ist hier der falsche Begriff. Es gibt keinen IQ für Tiere.

Anna von Hopffgarten

Anna von Hopffgarten ist promovierte Biologin und Redakteurin für Hirnforschung, Psychologie und Medizin bei Spektrum der Wissenschaft. Im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Marc Zimmer berichtet sie von spannenden Vogel-Experimenten und der Forschung zur tierischen und menschlichen Gehirnen. Sie verrät dabei auch, was die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache für die Evolution der Kognition zu tun hat.